このページにはプロモーションが含まれています。

忙しくても利用しやすい理系学生・院生特化型就活サイト

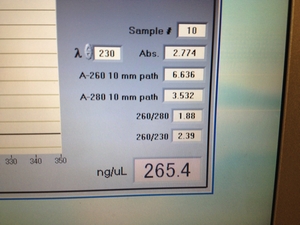

DNAでA260/280 が高すぎる

DNAの濃度や純度をチェックする場合にNanoDropで吸光度を測定することが多いと思います。

通常、DNAの260/280比は1.8程度が望ましい値とされています。

しかし、この値を大きく超える場合(例えば2.0以上)、サンプル中にRNAが残っている可能性があります。

1本鎖であるRNAのほうが、2本鎖であるDNAよりも吸光度が高いです(後述)。

よって、RNAがコンタミしていると、260nmの吸光度が純粋なDNAより大きくなり、A260/280が高くなってしまいます。

一般的には値が高ければコンタミがなくて安心、というイメージがありますが、

必ずしも高ければ良い、というわけではないのです。

280nmはタンパク質の吸光度が極大を示す波長です。

なので、A260/280が低い場合は、タンパク質混入の可能性が疑われます。

ただし、A260/280は溶液の溶媒の塩濃度などによっても数値が変動する場合もあります。

なので、1.8を超えたら絶対にダメかというと、必ずしもそうではありません。

純粋なDNAであっても溶媒の影響によってDNAの構造に変化を生じ、結果的にA260/280が変化する場合もあります。

大切なのは、いつもと同じ実験系で、急に値が変化していないか?ということです。

普段、A260/280が高め(低め)に出ていても、実験が正常にできているなら問題はありません。

ただ、あまりに値が高い場合(低い場合も)、本当に大丈夫かどうか、心配になりますね。

RNAの混入が実験結果に影響を与える可能性が予想される場合、RNase処理してRNAを分解するとよいでしょう。

DNAとRNAの260nmにおける吸光度

1ng/uLのDNAの場合、260nmの紫外線に対する吸光度は0.02であり、1ng/uLのRNAの場合は0.025です。

ここから逆算すると、260nmの光の吸光度(A260)からDNAやRNAの濃度が算出できます。

DNA(ng/uL)=A260*50

RNA(ng/uL) = A260*40