このページにはプロモーションが含まれています。

忙しくても利用しやすい理系学生・院生特化型就活サイト

ウェスタンブロッティングのメンブレンの上下左右方向を間違えない方法

Western blottingで電気泳動と転写が終わると、メンブレンのブロッキングと抗原抗体反応を行います。

ここで間違えやすいのがメンブレンの向き。

メンブレンの方向を間違えると、どのレーンがどのサンプルか判別できなくなり、大変なことになります。

そこで上下左右の区別をつけるためによく行われるのが、メンブレンの隅を一部切り取って目印にするという方法です。

これも有効なのですが、「メンブレンを切る」という作業は意外と面倒くさいです。

とくに、1枚のメンブレンから、分子量の違う複数のタンパク質を検出するためにメンブレンを短冊状に切り分ける場合、その短冊状のメンブレンごとに隅を切り落とさなければならず、面倒なことこの上ありません。

そこで、隅を切り取らなくても、一発で上下左右の区別をつける方法をご紹介しましょう。

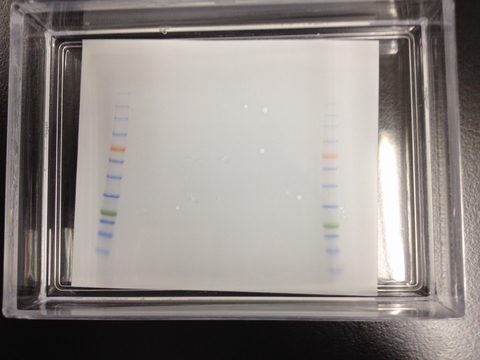

片方は半分量にするのがポイントです。

そうすることで、半量のほうは薄い分量マーカーのレーンになり、下の写真のように容易に左右の区別をつけることができます。

私の場合、左に5uL、右に2.5uLの分子量マーカーをアプライしています。

両端に分子量マーカーをアプライしたら1レーン減ってしまうのでもったいない、と思う人もいるかもしれません。

ですが、1枚のメンブレンにアプライするサンプル数は大抵の場合偶数なので、それほど問題になりません。

また、「それだったら片方だけにマーカーを流せばいいんじゃない?」という疑問もあるかと思います。

ですが、あえて左右に量を変えて流すのには理由があります。

それは、「メンブレンを切るときに斜めにならずに正確に平行に切りやすい」というメリットがあるからです。

私がウェスタンブロッティングを行う場合、ほぼ必ずと言ってよいほど複数のタンパク質を検出するので、メンブレンを短冊にするのは必須なのです。

ウェスタンブロッティングの抗体節約という観点からも、1種類のタンパク質しか検出しない場合でも切るほうがよいでしょう。

これは必須ではありません。

分子量マーカーの分布パターンが分かっていて、写真を参考にしなくても上下が判断できるのであれば不要です。

多色使いの分子量マーカーであればより簡単にわかると思います。

メンブレンを水平に短冊に切った場合でも、わざわざ短冊ごとに印をつけなくても、左右の分子量マーカーの濃淡の違いによって一目で左右の区別がつけられます。

また、上下もマーカーの分布パターンで区別をつけることができます。

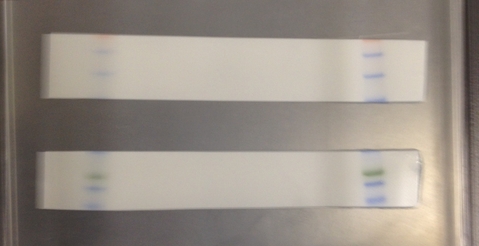

上の写真は1次抗体と反応中のメンブレンです。

ピントが悪くてすみません・・・

反応のためにメンブレンを裏向きにひっくり返していますので、左右反対で右のマーカーが濃くなっていますが、メンブレンの向きが一目瞭然なのが分かるかと思います。